Asia RNA Club Symposium 2025参加記

こんにちは。東京科学大学 生命理工学院の北尾研で、分子動力学シミュレーションをしているD2の木島壮一朗です。

2025年11月3日から5日まで、韓国のソウル国立大学にて、Asia RNA Club Symposium 2025が行われました。私は、本領域から航空券の補助をいただいて本シンポジウムに参加しました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

★韓国について

シンポジウムそれ自体について書く前に、海外での国際学会ということで開催地である韓国の様子について触れたいと思います。全体的な印象としては、言語以外はほとんど日本と変わらないと思いました。とはいえ、普通に英語も通じますし、ソウル駅周辺では韓日中英の4か国語でレストランのメニューなどが表記してあります。タクシーなどで英語が通じないときでも、行きたい場所をスマホの地図で指さして伝えることができます。韓国語を離せない私にも丁寧に接してくれたレストランの店員さんやタクシーの運転手さんのおかげというのが大きいですが、特に困ることなく過ごせました。韓国の学生とシンポジウムの懇親会で、日本と韓国の共通点・相違点について話したのですが、Similar cars, similar buildings, similar faces of people but … Hangul! と言うとウケました。次のシンポジウムは奈良であるらしいので、その時はSimilar cars, similar buildings, similar faces of people but … Kanji and Hiragana! と言われるのでしょうか…?

★口頭発表について

1セッションあたり2時間で4~5人が発表し、3日間で合計8セッションありました。ひとつのホールでセッションがひとつずつ順番に開催され、参加者(200人ぐらい?)がすべてのセッションを聞く形式でした。

ほとんど全員が実験系の発表でした。そして、領域会議と同様に、複数の論文の内容をまとめてひとつのストーリーを作っている発表が多いと感じました。私の勝手なイメージですが、実験の人は同じ系や分子を長年にわたって掘り下げる人が多いような気がします。複数の論文の成果をひとつのプレゼンテーションにまとめるには積み上げが必要であり、研究の蓄積と厚みを感じました。

特に面白かった発表は、RNAと相互作用するとあるタンパク質の動作機構を一分子FRETを用いて解明した発表です。内容は公開不可らしいので詳しくは書けませんが、そのタンパク質が機能するときには、特徴的な構造変化を伴うらしいです。それをうまく例えた言葉を使っていてすごいと思いました(一方向にしか回転できないモータータンパク質をラチェットに例えるように)。さらに、タンパク質のとある部位の動きが自由エネルギーに大きく寄与しているとのことでした。これは私がシミュレーションで観察していた現象と一致します。シミュレーションで見た現象が実験側からも確かめられてうれしかったです。所謂、通信教育でやった問題が学校のテストに出てきたときのテンションでした(これ進研ゼミでやったところだ!)。

★ポスター発表について

60人ぐらいがポスター発表をしていました。「前半1時間は奇数番号の人が発表で後半1時間は偶数番号の人が発表」のようなルールはなく、全員が同時に発表して、人の波が途切れてきたタイミングで空気を読んでほかの人のポスターを見に行く形式でした。

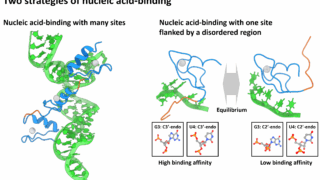

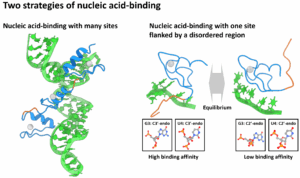

ほぼ全員が実験の発表をしていましたが、私はシミュレーションの内容でポスター発表しました。英語での発表でしたが、無事発表できましたし、質疑応答も何とかなりました。私は、RNAがタンパク質と結合している時に大きく揺らいでいるという内容で発表したのですが、その揺らぎを実験でどう確かめるかという質問をよく受けました。私の考えでは、シミュレーション結果のうち、実験でも観測できる性質(結合解離定数や最安定構造など)でシミュレーションの妥当性を確認しつつ、実験では観測しにくい性質(エネルギー地形や準安定構造など)をメインの結果として議論するものだと思っていました。質問してくれた人の意図としては、メインの結果であるRNAの揺らぎも頑張って実験で示すべきだ、ということだったのだと思います。NMRでもアンサンブルを取れるのでRNAの揺らぎを示せるのですが、エネルギーの高い構造も含めたアンサンブルの取得にはシミュレーションのほうが適していると思います。どこまでを実験で示してどこからをシミュレーションで示すかの線引きの位置に、実験の人との違いを感じました。

分子の3次元構造の図が載っているものを中心に、ほかの人のポスターも見て回りました。とあるタンパク質のアミノ酸配列の変異に関するポスターが特に面白かったです。代謝パスウェイから候補となる下流遺伝子を10個ほど割り出し、電気泳動などの実験で特に強く相互作用している下流遺伝子を絞り込み、分子動力学シミュレーションでアミノ酸変異による相互作用の構造的変化を観察していました。複数の要素技術を組み合わせることで、変異による代謝パスウェイの変化という大きな現象を、原子レベルの細かさまでたどって説明していてとても魅力的でした。

ちなみに、ポスターの見栄えを良くするために余白にAlphaFold構造を掲載しているだけで、構造については特に議論していないポスターもありました。ポスターやスライドの微妙な余白に構造を載せておくと見栄えが良くなるという小技は世界共通だったのですね!

最後に、このような素晴らしいシンポジウムを企画・運営してくださった皆様に深く感謝いたします。また、旅費を支援していただいた、中川先生をはじめとする本領域の皆様にも再度お礼申し上げます。ありがとうございました。