思い描く次の解像度

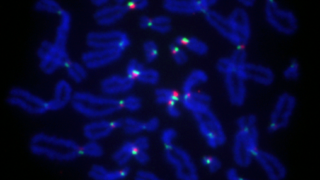

この10年を振り返ると、分子生物学の景色はずいぶん変わったように思う。以前は、分子ひとつひとつの機能を解析することが中心だったが、2010年代の後半あたりから「相分離」という概念の登場をきっかけに、「分子が集まって働く」という視界が拓けてきた。そこに超解像顕微鏡が合流し、一歩踏み込んだスケールで集合体やその構成分子の振る舞いを捉えられるようになった。そして、セントロメアをはじめとしたリピート配列の情報も整ってきて、分子集合体がゲノムのどこにつくられるのかを地図のように描けるようになった。私にとってのこの10年は、「集合」という視点で生命現象を考える土台が築かれた時代だったと感じている。

さて、次の10年はどうなるだろう。個人的には、イメージング技術の進歩に強い関心がある。超解像顕微鏡のSTORMでは、タンパク質1分子の局在座標(xyz)を回折限界を超えて決められる。ただ、ここから先どんなに解像度が上がっても、抗体で標的をラベルする限り「1分子=1座標情報」というアウトプットは変わらない。この制約の中では、得られる情報にどうしても限界があるように思う。では、次なる“解像度”をどこに求めるか。

私はがん研究所に所属しているので、がん研究についての新しい技術に触れる機会も多い。その中で近年よく目にするのが、DNA barcoding(cellular barcoding)と呼ばれる方法だ。数百万種類(理論的にはそれ以上)の約30 bpのDNA断片を組み込んだプラスミドをレンチウイルスで導入し、細胞ごとに違う“バーコード”をつける技術である。さらにSingle Cell Sequencingと組み合わせることで、それぞれの細胞がどんな運命をたどるのかを追跡したり、あとからさかのぼって調べたりすることができる。

私が夢想するのは、これを細胞内の分子に対してできたら素晴らしいな、ということである。もし興味のあるタンパク質に1分子ごとにIDをつけて、それぞれを見分けながら動きを追えるようになったらどうだろう。細胞周期を通じた分子のふるまいや、細胞内構造体がつくられていく過程を、まったく新しい視点でとらえられるはずだ。タンパク質が作られてから壊れるまでを見届ける、いわば「分子ライフサイクルのイメージング」である。

「思考が技術を規定するのではなく、技術が思考を規定する」

数年前の学会である先生が口にされたこの言葉は、思わず膝を打つほどで、今も強く印象に残っている。これからの10年も、きっと想像を超える技術や概念、あるいは既存技術をうまく応用した“技アリ”な手法が次々に生まれ、新しい景色が広がっていくのだろう。その波を逃さずキャッチアップしていきたいと思う。

p.s. ところで、最近の音楽やエンタメの流行についていけていますか?私はだんだん鈍ってきたのを実感していて……ちいかわに付いていけてるくらいで甘んじてはいけないでしょうか。せめてサイエンスでは置いていかれないように、と心しているところです。