第六節 カハールのドグマに挑む、神経幹細胞研究へかじ舵を切る

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター、岡野栄之教授についてより深く知って頂くために、彼のこれまでの研究人生(肖像)について、ドキュメンタリー形式のシリーズで綴らせて頂こうと思います。

第六節 カハールのドグマに挑む、神経幹細胞研究へかじ舵を切る

ここで脳神経の形成過程をおさらいしよう。ヒトの脳は神経細胞(ニューロン)とグリア細胞から成り立つ。受精3週目に神経板ができて大脳、視床、中脳、小脳などになる。第二段階で「対称型(一つの神経細胞が二つに分裂)」と「非対称型(一つが神経幹細胞、もう一つはニューロンなどへ分裂)」に分裂し、第三段階でグリア細胞が発生する。この流れは変えられないというのが〝カハールのドグマ〞である。

いったん発育期が終わると、神経系の細胞の成長や再生の源泉は不可逆的に枯渇してしまう。

1906年のノーベル生理学・医学賞を受賞した神経解剖学の巨星カハールが著書に残した言葉だ。一度損傷した中枢神経系は再生できない。ゆえに脊髄損傷者は歩けず、神経難病の多くが治癒しないとされた。だがカハールは著書の最後にこうも書いた。

この冷酷な絶対真理をもし変えることができるとするならば、それは将来の科学である。

岡野氏はこのドグマに立ち向かっていくことに決めた。まずMusashiの単離に成功した。

「Musashiの機能とそのメカニズムが徐々に分かってきました」

Musashiはニューロンの正常な発生・分化を促し、分化が完了すると停止する。つまり神経細胞の発生を知らせるマーカーであったのだ。その成果を1996年に『Developmental Biology』に発表すると、これは今日まで引用600回超の記念碑論文となった。

「ここから神経幹細胞研究に大きく舵を切ることになりました」

Musashi遺伝子が正常に働かなければニューロンもグリア細胞もできない。それをショウジョウバエだけでなく、マウス、ラット、ツメガエル、ゼブラフィッシュ、線虫、カナリアでも確認できた。Musashiは種を超えた神経発生と分化のカギを握る「普遍的な遺伝子」だったのだ。岡野氏のそれまでの10年の

研究が大きく実った結果である。

「まさに生命の根っこを掴んだ!」

その成果から「Musashiでヒトの神経がよみがえ 蘇るのではないか?」と考えたのは、岡野氏だけではなかった。

【ドクターズマガジン2021年8月号】より

全文はこちらから

投稿者プロフィール

- Project Associate Professor

-

Satoru Morimoto, M.D., Ph.D.

Keio University Regenerative Medicine Research Center (KRM)

Project associate professorResearch Gate Building TONOMACHI 2, 4B, 3-25-10, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,

210-0821, Japan

最新の投稿

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦

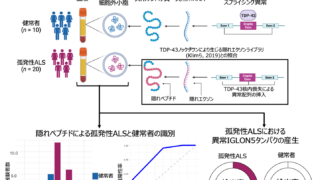

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦 令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis

令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦

ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦 令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS

令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS