天然変性領域とわたし

本年度から本領域に参画しました、東北大学・学際科学フロンティア研究所の上地と申します。これから皆様と、タンパク質の非ドメイン領域が形成する生命現象について活発に議論していけましたらと思います。どうぞよろしくお願いします。初めての投稿となる今回は、自己紹介を兼ねてこれまでの経歴を書いてみます。

私の生物学の研究は、ユビキチン・プロテアソーム系から始まりました。今でこそ本系やオートファジー・リソソーム系など細胞内タンパク質分解は、教科書で章を持つ主要な生命現象ですが、私が本研究に参画した15年前はまだTHE CELLにようやくプロテアソームの説明が挿入されたくらいの頃だったと思います (記憶違いだったらすみません) 。しかし生命機能を発現するタンパク質が、わざわざエネルギーを消費して除去される、そこにバイオロジーがあることに魅了されたことを覚えています。

当時の研究テーマは二つでした。一つ目はノックアウト (イン) マウスの作製を通した組織特異的プロテアソームの機能解析。CRISPR-Cas9法が登場する以前のことでした、現在と比べると、相同組換え効率はすこぶる悪くES細胞のスクリーンには苦労し、また組み換え用にマウスゲノムから10 kbp以上の配列をクローニングしたり、変異ES細胞を組み込んだ胚盤胞を作製したり、これをマウスに移植しキメラマウスの誕生を待ったり、と。やっと作出した遺伝子改変マウスは特に目立った表現型なし。研究とは何たるかを学んだときでした。

二つ目はショウジョウバエ遺伝学によるプロテアソーム新規機能修飾因子の探索。ゲノムワイドスクリーンの立ち上げに悪戦苦闘し、なかなかそれらしい因子は釣れず。博士課程も最後の年になってようやく一因子だけ、ユビキチン化タンパク質の不溶化を抑制しプロテアソームによる分解を補助する分子CG5445を同定しました。

生産性の低い学生として、生化学を主とする研究室でプロテアソーム研究に打ち込みましたが、学位を取る頃にはショウジョウバエ遺伝学の面白さにすっかり取り憑かれていました。また、分子や細胞個々を対象とするだけでなく、細胞が集合することで創発される生物現象も研究したいと思い、学位取得後は発生生物学に分野変更しました。ただ、全く新しい分野に馴染み自分の問いを見出だすのに時間がかかったと記憶しています (そして、分野を変えて順応に時間をかけてしまうことは、その後の留学時も繰り返すのでした) 。

当時 (今もですが) の研究モデルはショウジョウバエの上皮形態形成。それ以前のいわば定点で数値を見ていた研究手法とは変わり、ライブイメージングにより詳細な時空間的情報を持つ生命現象を眺めるようになりました。集団細胞と、そこにある分子群がダイナミックに動く様子を観察するのはそれは面白く、研究を続けている動機の一つです。上皮形態形成の研究から、集団細胞の運動性を制御する三細胞アドヘレンスジャンクション分子Sdkと、アクトミオシン分子が収縮力生成時に生じうる不必要な (その収縮を阻害する) 動態の抑制分子Pak3を報告しました。

これからも多細胞システムの系で研究を続けようと思ったのですが、ここで生化学の研究室で育った性分でしょうか、これらの研究は分子に着目しているものの、分子を直接的には扱っていないことに物足りなさを感じるようになりました。分子生物学的な解析はあるものの、基本的には遺伝学的解析。分子実体から細胞動態までの間のスケール、どのように分子集合が動態や機能を発現するのか、がブラックボックスのままです。とはいえどのように生化学を取り入れるか。学生時の経験からタンパク質の精製はできる。でも例えばSdkは細胞膜上で動的な局在を示す、このような振る舞いを試験管内で再構成するには、解析手法だけでなく分子動態を考える新しいアイデアの獲得が必要だと思うようになりました。

細胞内相分離のアイデアを知ったのはそのような頃でした。細胞内相分離がどのくらい生命現象を説明できるかの (もちろん建設的な) 議論はさておき、生体分子動態を物理化学・熱力学的に議論することが面白いと思いました。調べてみると、タンパク質の天然変性領域 (往々にして非ドメイン領域) が相分離によく関与しているらしい。振り返れば、CG5445もSdkも天然領域を持つし、さらにはスクリーンで解析までには至らなかった候補分子も多くが天然変性している。全タンパク質アミノ酸配列に対する天然変性領域の割合を考えればことさら偶然でもないのですが、当時はこれまで見てきた多様な分子の動態が統一的に記述できるのではないかと、なんだかワクワクしたのを覚えています。

ちょうど留学もしたい頃だったので、細胞内相分離を研究している海外の複数の研究室にCVを送りました。しかし相分離研究の経歴が無い者に返信など来るわけもなく、唯一反応してくれた、ドイツ・ドレスデンのTony Hyman研究室に留学することになりました。なぜ彼がどこの誰とも分からない私のメールに反応したのかはわかりません (留学中も聞きそびれてしまいました) 。

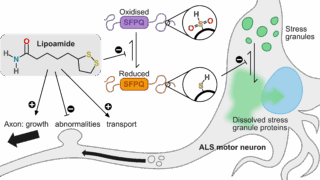

留学中はストレス顆粒と呼ばれる、細胞ストレスに呼応して細胞質に形成されるタンパク質–RNA会合体のコンデンセーションとその制御機構について、細胞生物学に細胞内相分離の視点を交えて、試験管内実験とショウジョウバエ遺伝学も使いながら研究していました。また研究対象が変わりました。留学中のことも書こうと思ったのですが、どうも投稿内容が長くなってきたので、またいつかの機会にしようと思います。

日本に帰国した今、ようやくこれまでの経験に基づいた研究を始めています。ショウジョウバエ遺伝学と、”biomolecular condensation” のアイデアを取り入れた生化学を組み合わせています。全ゲノム配列が解読されて久しいものの、機能未知の遺伝子は多数残っており、遺伝学や分子生物学に基づく分子「実体」の解明は依然として生物学の最重要課題の一つです。他方、観察・解析技術の飛躍的な向上や、細胞内相分離はじめ多彩なアイデアの発生により、実際の細胞・組織内における生体分子の「状態」を解析・検証できる現状は非常にエキサイティングに感じています。

具体的には、上皮の形態形成や恒常性維持を制御する細胞接着分子の動態と機能の発現機構を、ショウジョウバエライブイメージングと、接着分子動態の試験管内再構成により研究しています。細胞接着に機能する膜貫通型分子の細胞質側や、それに会合する細胞内因子の多くが天然変性しており、これらの非ドメイン領域が生み出すバイオロジーを、本領域で皆様との議論をもとに見出していけたらと思います。

最後に本稿を強引にまとめるとすれば、これまでの研究経歴、天然変性領域のようにふらふらしていたけれど意味はあったのかもしれません。