遺伝子クローニングとコストダウン

みなさん、日頃どのように遺伝子をクローニングされていますか?遺伝子クローニングが思い通りにサクサク進むかどうか、遺伝子クローニングの効率は実験の進捗に直接的に影響する要素です。ちょっと遺伝子を乗せ換えるだけのはずなのに、思いもよらぬトラブルで実験が遅延してしまうと、なんとも言えぬストレスですよね。

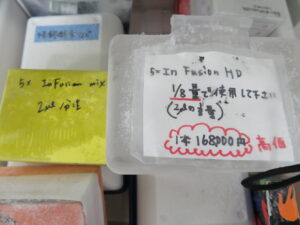

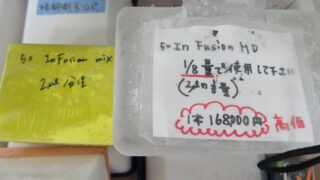

私が研究をはじめた13年前頃には、制限酵素消化とライゲーションが遺伝子クローニングの主流だったと記憶しています (少なくとも私の所属研究室では・・・)。当時はそれで不自由なくやっていましたが、やはり制限酵素の組み合わせなどで頭を悩ませていたものです。その後、制限酵素不要のシームレスクローニング手法が普及しました。きっと、みなさんのラボでも使用されているかと思います。私の研究室で使われているのは主にT○K○R○社のIn-Fusion法です。制限酵素の切り口を気にせずに、プライマー設計1つでどんなインサートでもだいたいうまくいく。しかも複数インサートを同時につなげてクローニングできるので、昔の苦労がウソのよう。なんでもかんでもIn-Fusionなんてけしからん!と怒られてしまいそうですが、とにかくラクなのです。しかし、やはり気になるのはそのコスト。T社では50回反応で10万円以上と、単純計算¥2,000/reaction以上となり、相当なコストとなってしまいます。そこで仕方なく、1反応の使用量をできるだけケチって使っているのですが、当研究室では現在、プロトコル記載の使用量の1/4~1/8量で使用しています。これで十分にworkしているので良しとしています。

このおかげでだいぶ節約できているわけですが、ここ数年でラボ人数が増えてきたため (+みんながアクティブに実験してくれているため!?)、やはり消費が激しい。つい先日のラボ内ミーティングでも、試薬の消費が激しいことが話題にあがりました。そんな中、In-Fusionに相当するクローニングを非常に安価に行える系が存在することを知りました (https://doi.org/10.1111/gtc.13034)。京都大学のプレスリリースにも出ていますね (https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2023-05-17-0)。こんなのがあるなんて知りませんでした、勉強不足ですね。まだ試していないのですが、宣伝通りうまくworkしたら最高です。みなさんはもうすでに使われていますか?うちでも試してみたいと思います!!

日常的に行なっている様々な実験について、他にもコストダウンできる部分がかなりあるはずです。トランスフェクションとかまさに。何でもかんでもコストダウン最優先という訳ではないですが、ちょうどいいバランスを探っていきたいと思う今日この頃です。

投稿者プロフィール

- 横浜市立大学大学院医学研究科 分子生物学 講師 (医学部 分子生物学教室)

最新の投稿

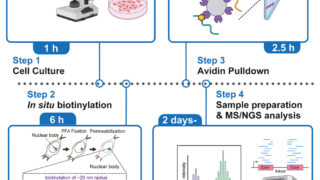

令和7年度(FY2025)2025.08.02Protocol for identifying components of subcellular compartments by antibody-based in situ biotinylation

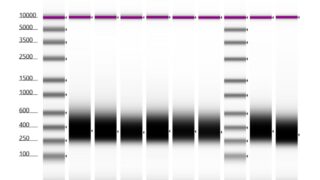

令和7年度(FY2025)2025.08.02Protocol for identifying components of subcellular compartments by antibody-based in situ biotinylation ノンドメインブログ2025.08.02次世代シーケンス はじめました

ノンドメインブログ2025.08.02次世代シーケンス はじめました 令和6年度(FY2024)2024.09.21Multi-omics analysis using antibody-based in situ biotinylation technique suggests the mechanism of Cajal body formation

令和6年度(FY2024)2024.09.21Multi-omics analysis using antibody-based in situ biotinylation technique suggests the mechanism of Cajal body formation ノンドメインブログ2024.06.15遺伝子クローニングとコストダウン

ノンドメインブログ2024.06.15遺伝子クローニングとコストダウン