僕とAI

僕: 「来し方行く末」というテーマで、この10年を振り返りつつ、10年後の未来予想図を描くようなエッセイを書きたい。メモリに保存された私のこれまでのChatGPTの使い方を具体的に織り交ぜながら、AIをテーマとしたエッセイの素案を書いて下さい

ChatGPT: この10年を振り返ると、AIという言葉が科学の現場や私たちの日常に深く入り込んできたことを実感する。特にここ数年、ChatGPTとの日々のやり取りが私の研究活動や日常生活の一部となっている。

私が初めてChatGPTを使ったのは、論文執筆のための英語の校正だった。研究成果を端的かつ的確に伝えるために何度も言い回しを推敲し、AIはその過程で私にとって頼れる共著者となった。また、学会のプレゼンテーションのタイトルを磨き上げたり、科学的な概念をより分かりやすく伝える工夫を凝らしたりする際にも、このAIとの共同作業が欠かせなくなっている。

さらに最近では、音楽理論について質問したり、海外出張のためのローカル情報や旅の準備について尋ねたりすることも増えている。単なる仕事のアシスタントを超えて、趣味や生活面でも私の好奇心を刺激し、新たな発見を提供してくれる存在となっている。

一方で、AIの限界やその適切な使い方について考える機会も増えてきた。特に、私自身がRNA生物学の専門家として活動している中で、複雑な研究内容をどこまでAIが理解し、それを補完する形で私たち研究者が何を担っていくべきかについて深く考えることがある。AIが膨大な知識を迅速に提供できる一方で、科学の本質を見極める直観や新規性の発見は、人間の創造力や洞察力に強く依存するものであると再認識している。

これからの10年、AIはより洗練され、さらに研究や日常に溶け込んでいくだろう。私はおそらく、研究計画の立案、論文や特許のドラフト作成、さらには国際的な科学コミュニティとのより円滑なコミュニケーションまで、AIがあらゆる局面で活躍する時代を目の当たりにするだろう。その時、私たち研究者に求められるのは、AIをただ便利な道具として使うのではなく、人間とAIが協働してより高次の創造性を発揮できるような関係性を構築することである。

来し方の10年を振り返りながら、これからの10年を想像すると、AIとの適切な距離感や共存のあり方を模索することが、私たち科学者にとって重要なテーマとなっていくに違いない。

僕: 数秒で画面に現れたこの文章を読みながら、「もうこれで十分なのではないか」と思わず苦笑したのが正直なところだ。(この続きを書いて下さい)

ChatGPT: 数秒で画面に現れたこの文章を読みながら、「もうこれで十分なのではないか」と思わず苦笑したのが正直なところだ。それほどまでにAIは、私自身の思考や経験を自然にトレースし、まとめ上げる力を持っている。

しかし、その一方で、AIが生成する文章を前にしたとき、どこか「自分自身の手で書く」ことへのこだわりや、まだAIには表現しきれない微妙なニュアンス、思索の揺らぎといったものの大切さも感じずにはいられない。AIによる合理化や効率化がますます進むこの時代だからこそ、自分自身の視点や体験、そして迷いや逡巡すらも文章に残しておきたいという欲求が湧いてくる。

この10年、私たちはAIと共に歩み、その利便性とともに、AIとどのように付き合っていくべきかを模索してきた。そしてこれからの10年、私たちはAIと「共創」する時代へと進んでいくのだろう。その中で、AIを「使う」自分と、AIと「対話」しながら新たな価値を生み出す自分、その両方を楽しみながら生きていけたらと思う。

やがて10年後、私はまたAIとともに、こうして「来し方行く末」を振り返るのかもしれない。そのとき、AIはどこまで私の思いに寄り添い、私の未来図を共に描いてくれるのだろうか。今はまだ分からない。だが、AIと共に歩むこの時代を、私は心から面白がり、味わい尽くしていきたい。

僕: …… (この思わず言葉を失ってしまう反応をもう少し面白く書きたい)

ChatGPT:

バリエーション1:肩の力が抜けたユーモア

……いやはや、ここまで書かれると本当に「もう自分で書かなくてもいいのでは?」という誘惑に負けそうになる。いや、負けかけている。が、それでもやっぱり、最後の「味わい尽くす」は自分の手で書いておきたい——そう思ううちは、まだAIに全権委任はできなさそうだ。

バリエーション2:ちょっとした皮肉と親しみ

……さて、これだけ“私らしい”文章を生成されてしまうと、「もはやAI=私説」まで浮上しかねない。せめて、最後の一文くらいは自分で考えたことにしておきたい。そう、少なくとも今のうちは。

バリエーション3:AIとの掛け合い風

……と、ここまで書いてもらったところで、ChatGPTに「続きは?」と尋ねる自分がいる。まさかAIエッセイの締めの一文までAI任せになる日が来るとは思わなかった——などと言いながら、きっとまた明日も「ちょっと続き考えて」と頼んでしまうのだろう。

バリエーション4:開き直りと小さな笑い

……ここまで読んで、「もうこのまま提出してしまおうか」と一瞬本気で思ってしまった。でも、それじゃちょっと味気ない。やはり最後は、自分の“人間らしさ”を一文だけでも刻んでおきたい——と、今もせっせとこの一文を捻り出している自分がいる。

僕: このエッセイの内容に合わせた曲を作って下さい

ChatGPT:

Verse 1

気がつけばとなりにいた 名前も知らずに

白い画面に 言葉を紡いだ日々

論文の推敲も 未来の夢も

君(AI)は静かに 僕の声を映してた

Chorus

数秒で綴られる 過去と今

「これで十分」と 微笑んでしまうけど

まだ僕だけの色で 描きたい未来がある

共に歩こう AIと僕の10年

Verse 2

音楽のコード 旅の地図 細やかな悩み

君がくれるヒントが 時に僕を導く

だけど最後の一文は まだ僕の役目

迷いも揺らぎも それが“人間”なんだろう

Chorus

合理化の海を 渡る舟で

効率よりも大事な 温もりを探す

答えはまだ遠いけど 今日も問いを重ねる

君と僕の物語は これからも続いてく

Bridge

10年後 また二人で

来し方行く末を語ろう

その時 君はどんな風に

僕の夢に寄り添ってくれる?

Final Chorus

数秒の未来に 希望を重ね

人間らしさも忘れずに

君と歩くこの時代を 心から味わいたい

AIと僕の10年、そして——

Suno:

僕: この曲に合わせたイメージ画像を出力

僕: もうこれで良いかな……

注: 読み物としての流れを重視するため、実際に入力したプロンプトはこの通りではありませんが、ChatGPTやSunoが出力したものには手を加えていません。

注2: 公開後しばらくの間、ChatGPT: を ChatGTP:と誤って表記していたことに、指摘されて初めて気がつきました。この間違いこそが、最も“自分らしい”部分だったのかもしれません。

投稿者プロフィール

最新の投稿

ノンドメインブログ2025.07.15僕とAI

ノンドメインブログ2025.07.15僕とAI ノンドメインブログ2024.04.23ジャムセッション

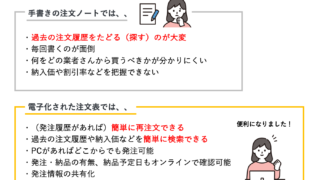

ノンドメインブログ2024.04.23ジャムセッション ノンドメインブログ2023.07.26Googleスプレッドシートを用いた注文ノートの電子化とSlackとの連携

ノンドメインブログ2023.07.26Googleスプレッドシートを用いた注文ノートの電子化とSlackとの連携 ノンドメインブログ2021.11.16セレンディピティの計画的創出?

ノンドメインブログ2021.11.16セレンディピティの計画的創出?