相棒は生成AI? ある生物学研究者のサバイバル術

現代の生物学研究者は、研究室での実験やデータ解析に加えて、研究費の申請書作成、論文執筆、学生指導や連絡といった多岐にわたる業務をこなさなければならない。これらの業務の負担が増大する中で、生成AIは、研究者の強力なパートナーとしてその重要性を高めている。筆者は、生成AIを活用する環境として、複数の生成AIを同時に試用できる「ChatHub」と、高度な調査が可能な「Google Gemini Pro Deep Research」の有料プランを利用している。この選択は「完璧なAIは存在せず、目的に応じてツールを使い分けることが重要」という認識に基づいている。

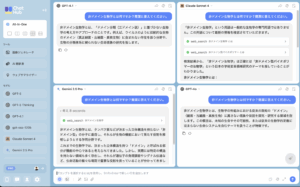

研究者の主要なタスクである研究費申請書の作成において、生成AIは非常に有用である。生成AIの導入により、研究の進め方そのものが変化していると感じる。申請書の作成プロセスは次のように進む。まず、研究者は自分が考えた内容を自由に書き出す。その上で、生成AIが文章の洗練やロジックの矛盾の修正を助けてくれる。このようにして、研究者は「何を研究したいのか」という本質的な思考に集中できる環境が整いつつある。筆者は、ChatGPT、Claude、Geminiという3つの生成AIを利用し、それぞれの特徴を活かして申請書を作成している。使い続けるうちに、各AIに個性があることがわかってきた。ChatGPTやClaudeは「優等生」のように忠実で精度の高い校正を行う一方、Geminiは「やんちゃ坊主」のような性質を持ち、指示以上の創造的で意外性のある表現を生み出すことがしばしばある。

生成AIの活用は文章作成にとどまらない。例えば、申請書の弱点を指摘したり、面接での想定質問とその回答を生成したりする場面でも役立つ。さらに、専門用語のわかりやすい言い換えや研究内容の要約作成、選考に落ちた留学生候補者への不採用通知メール作成など、研究者の日常業務の細かい場面で活躍している。その応用範囲の広さは目を見張るものがある。

ただし、生成AIを利用する上でセキュリティへの配慮は欠かせない。筆者は有料プランを契約し、データが学習に利用されないよう配慮している。このような懸念があるとしても、生成AIが生物学研究者の生産性と創造性を飛躍的に向上させるツールであることに疑いはない。生成AIを適切に使いこなすことが、これからの時代を生きる研究者にとって必須のスキルになっていくだろう。

ちなみに、このエッセイも生成AIを活用して作成している。具体的には、研究所内セミナー「研究者のAI活用法」で準備したパワーポイントをもとに内容を生成AIで文章化し、その後筆者自身がマニュアルで改訂と校正を加えている。

投稿者プロフィール

最新の投稿

ノンドメインブログ2025.08.21相棒は生成AI? ある生物学研究者のサバイバル術

ノンドメインブログ2025.08.21相棒は生成AI? ある生物学研究者のサバイバル術 ノンドメインブログ2024.06.26イネ免疫受容体の進化解析の論文を発表しました

ノンドメインブログ2024.06.26イネ免疫受容体の進化解析の論文を発表しました