非ドメイン型タンパク質が駆動する細菌の鉄感知システム

質量比で見ると,地球を構成する元素の実に3分の1は鉄であるとされています.いわば,地球は水の惑星ならぬ「鉄の惑星」なのですが,鉄は生命にとって決して手に入りやすい元素ではありません.なぜなら,酸化的かつ中性の環境である地球表層において,鉄イオンはほとんど水に溶けないからです.

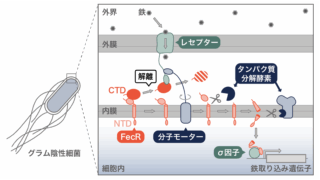

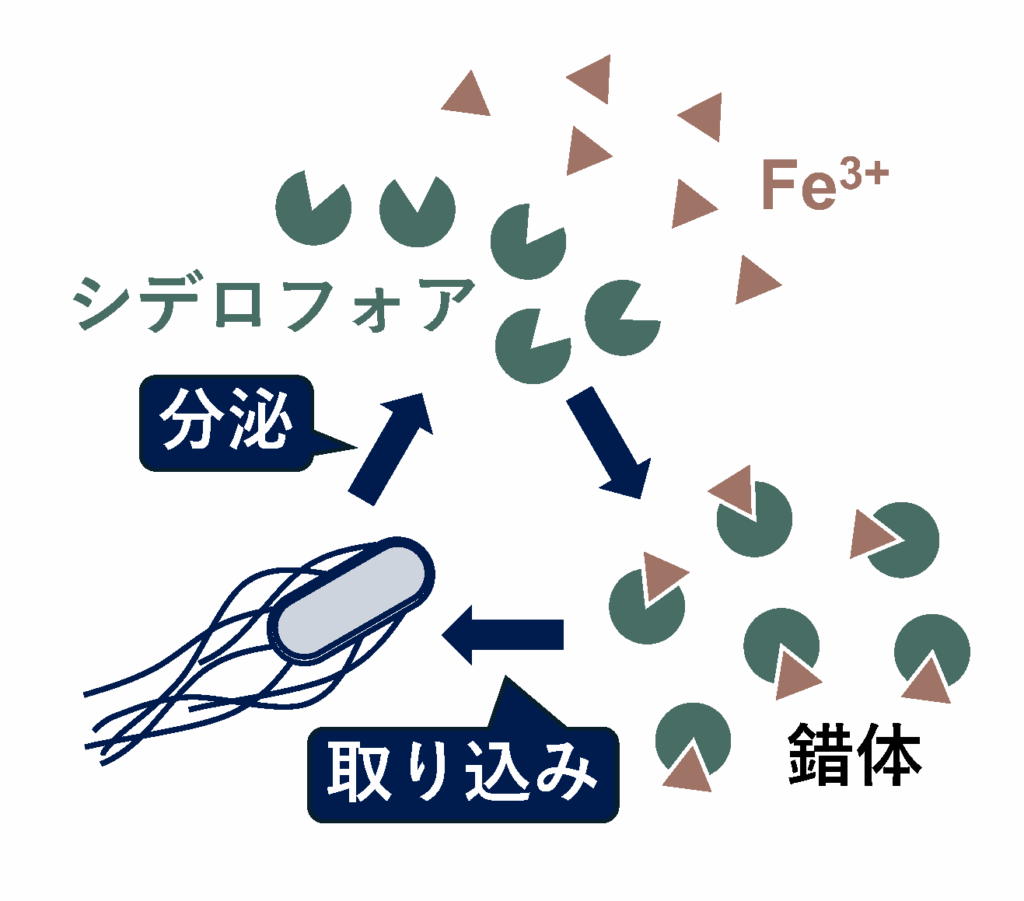

では如何なる手を使って,水に溶けない鉄イオンを環境から取り込むのか?細菌が持つ主要なシステムとして,キレーターを利用する仕組みが挙げられます.環境中にもともと存在するキレーターや,細菌によって合成・分泌されたキレーター(シデロフォアと呼ばれます)は,環境中でわずかに溶けた鉄イオンと強く結合します.細菌はこうしてできた鉄錯体を認識して取り込むことで,効率的に鉄を獲得しているのです(図1).

図1 シデロフォアを介した鉄獲得システム

このような一連のシステムは,細胞外に鉄錯体が存在するときにこそ,その真価を発揮します.そこで細菌は,鉄錯体が細胞外に存在することを感知し,それに応じて一連のシステムの発現を誘導する仕組みを進化させてきました.しかし,具体的にどのような機構で細菌が細胞外の鉄を感知しているかについては,長らく不明な点が多く残されてきました.

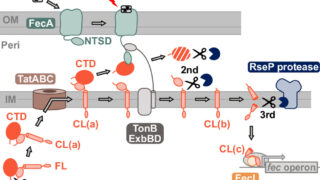

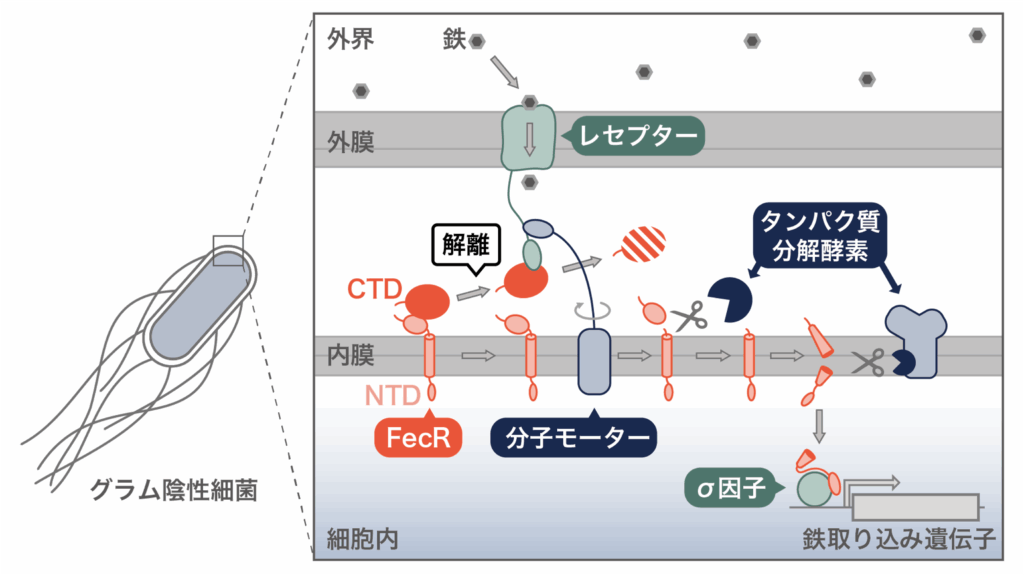

先日,この「鉄感知システム」の分子機構についての論文を発表しました.この論文で私たちは,大きな天然変性領域を持つ膜タンパク質「TonB」と,シグナル伝達を担う膜タンパク質「FecR」が,鉄が存在するというシグナルを細胞の外から内へと伝達する分子メカニズムについて報告しています.TonBはTon モーターと呼ばれる分子モーターを構成しています.私たちは,このTonモーターの生み出した機械的な力がFecRに伝わり,FecRの連続的な切断を引き起こすことを突き止めました.さらに,この切断によって生じたFecRの断片が,鉄の取り込みに必要な遺伝子群の発現を誘導することも明らかにしています(図2).詳細な内容につきましては,論文とプレスリリースをご覧いただければ幸いです.

図2 今回の研究で明らかにした,細菌が外界の鉄を感知する分子機構

本論文の背景には,大腸菌研究の強みでもある,膨大かつ精緻な遺伝学的研究の蓄積があります.Tonモーターの主たる機能は,生み出した力を鉄錯体を取り込むトランスポーターに伝達し,鉄錯体を能動輸送することです.研究の歴史は長く,1970年代にはすでにTonBが鉄錯体の取り込みに重要であると報告され始めています.そして1980年代からTonBがシグナル伝達にも重要であると報告され始め,1990年代からFecRの遺伝学的な解析が開始されています(これらの研究は,いずれも私が産まれるより前にスタートしています!).今回の研究は,こうした遺伝学の積み重ねに立脚し,タンパク質動態という観点から改めてこのシグナル伝達機構を問い直したものです.当時はまだ無かった概念や知見,そして最新のAI技術などを取り入れることで,その分子実態をようやく捉えることができたと考えています.この論文が,いつかそうした研究の積み重ねの一部となり,そして今後も,未来の積み重ねを築けるような研究ができるように――そう願いながら,研究を続けていきたいと思います.

投稿者プロフィール

- 岐阜大学大学院医学系研究科 助教