第五節 生命科学の世界への助走、Musashi発見が起爆剤に

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター、岡野栄之教授についてより深く知って頂くために、彼のこれまでの研究人生(肖像)について、ドキュメンタリー形式のシリーズで綴らせて頂こうと思います。

第五節 生命科学の世界への助走、Musashi発見が起爆剤に

生理学教室で岡野氏が最初に取り組んだのは、ミエリン形成不全症である。幼少時に脳内でニューロンの軸を包む絶縁体「ミエリン」が形成できず、四肢麻痺や発達遅滞が生じる症状だ。

「渡辺格教授の分子生物学教室へ修行に行きました」

遺伝子解析法の学習も兼ねて、二つの教室を掛け持った。1985年、大阪大学蛋白質研究所の教授に就任した御子柴氏の後を追って、大阪大学に移って研究を続行し、原因遺伝子の欠失を特定できた。遺伝子から疾患を解明した胸を張れる成果である。だが岡野氏は方法論に疑問も感じた。

「この方法では大事な遺伝子が発見できないのではないか?」

当時はまだ疾患を持つ実験用マウスが、てんかんや小脳の異常、大脳皮質異常など10種類ほどしかなく、しかも自然発症だった。それらを解析するのは、いわば外来患者を一人ずつ診断するようなものだ。あらゆる患者の基盤となる重要な遺伝子を発見することはできない。どうすればいいのか?

その方法論がショウジョウバエであった。世代交代が2週間と短く交配実験もしやすく、多数の系統で実験が可能。多数飼育も体力次第である。岡野氏はショウジョウバエ研究の総本山に向かった。

「またしても無謀でした(笑)」

Corey Goodman氏やGerald Rubin氏ら世界的名声を持つ教授のいるUCバークレー校に突進した。だがショウジョウバエに触れたこともない若者は相手にされず、Rubin氏から独立するMontell氏が声をかけてくれた。そして冒頭に紹介したように岡野氏は「変異遺伝子Spike」をその手に掴(つか)んだ。2年の留学任期が終わり、継続研究を中村真氏(現松山大学准教授)に託した。中村氏が構造•機能解析を続けていると、背中の感覚毛に異常を見出した。

「1カ所から毛が2本生えているところがあったのです」

ショウジョウバエの感覚毛は、毛と毛穴とニューロンとグリア細胞の4つの細胞が揃って1本となるが、2本毛では毛と毛穴の2セットのみ、感覚機能がなかった。その細胞分裂異常の原因となる遺伝子が“Musashi”である。毛が2本あることから二刀流の宮本武蔵を連想して、中村氏がSpikeを改め“Musashi”と命名した。1994年、成果を『Neuron』誌に発表(*1)。

※1 Musashi, a neural RNA-binding protein required for drosophila adult external sensory organ development:Neuron July 1994.

「しかし『Musashiは一体何をしているのか?』という批判に答えられませんでした」

その答えを求めて岡野氏はひたすら研究を続行した。

【ドクターズマガジン2021年8月号】より

全文はこちらから

投稿者プロフィール

- Project Associate Professor

-

Satoru Morimoto, M.D., Ph.D.

Keio University Regenerative Medicine Research Center (KRM)

Project associate professorResearch Gate Building TONOMACHI 2, 4B, 3-25-10, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,

210-0821, Japan

最新の投稿

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦

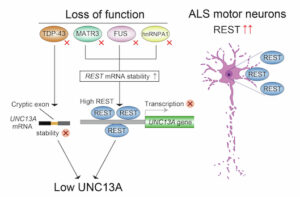

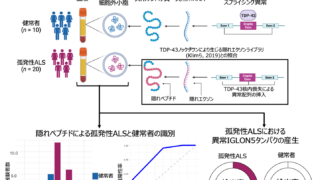

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦 令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis

令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦

ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦 令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS

令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS