ヒトもiPS細胞も養育環境がその後の成長にはカンジン

2006年に山中伸弥先生、高橋和利先生が、iPS細胞(Induced Pluripotent Stem Cells)を発見されてから早15年以上。iPS細胞を使った病気のモデル作製や、それらを使った病態の研究、薬の開発、さらには移植などの再生医療に至るまで、iPS細胞技術は多くの実践や経験を経て成熟してきたと言える。

実際に、私たちも昨今、色々な神経疾患の病態の再現や、既存薬スクリーニングを使った治療薬の開発を行い、ようやくヒトiPS細胞技術を親であるヒト自身に還元することが叶う、一歩手前まで来ている。個人的には細胞も研究も人類の役に立ってこそ報われるものと考えているので、iPS細胞自身にとってもこれはきっと幸せなことだろうと思う。

そうしてiPS細胞を10年近く扱ってきて、とりわけ気づいたことがあるので少し述べたい。「子育て(将来の人格形成など)には養育環境が重要」とよく耳にする。子供のころの環境が、少なからずその後の成長に影響を与えることは、様々な関連研究を含め想像に難くない。そのことが、まさにiPS細胞の養育にも当てはまると感じている。

iPS細胞は非常に均質なコロニーの様にみえ、増殖も良く、ストックなどの取り扱いも簡便な細胞である。そして、その均質に見える幼い細胞を育てて、大人の細胞に成長(分化)させて様々な実験を行うわけだが、なかなか親の思う大人に成長してくれなかったり、時にグレてしまうことがあったりということをしばしば経験する。ヒトではそれが多様性として好ましく思われる場合もあるが(”みんなちがって みんないい”)、こと実験に用いる細胞が思った通りに成長してくれないことは、その後の解析のためにも非常に困る(親の押し付けはよくないかもしれないが。)。ここに、iPS細胞を用いることの難しさの一端がある。

理由の一つは、iPS細胞の子供らしさが、維持培養過程で失われてしまうことにある。つまり、”素直さ”を失ってしまうと、その後周りの言うことを聞いてくれなくなるとみえる。そのことは、実は細胞の表情やふるまいをよくよく観察していると、なんとなく気づけることが多い。具体的には、透き通った表情からとげとげしい曇った表情に変わっていたり、窮屈なところで押し合いへし合いさせられている状態など。なので、iPS細胞を使った分化誘導がうまくいかなかったり(目的とは異なる細胞の増殖など)、ばらつきの大きい結果になってしまう場合には、当たり前だがまずはiPS細胞の様子をよく観察することが枢要である。増殖が速い子もいれば遅い子もいる、あるいは何度継代しても形態が安定しない子もいる。それらの多様性を踏まえたうえで、”個々の細胞株”ごとに養育環境を調整しながら、大人の細胞へと成長させていく必要がある、これがiPS細胞を扱う上でカンジンなことの一つである。

表情の良いヒトiPS細胞

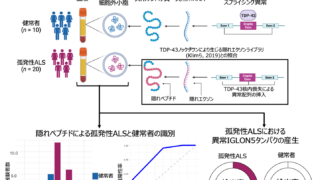

上記の通り、一般のヒト株化細胞に比べて扱いが難しい面のある細胞だが、例えば”孤発性”と言われるヒトの病気をモデル化するためには、今のところiPS細胞を用いる以外に選択肢はないだろう。事実、私たちの研究から、”孤発性”疾患患者iPS細胞由来病態モデルが、当該疾患病態を再現し、さらにはiPS細胞モデルが由来患者の状態を反映することも明らかになった。

今後も、ヒトの特定の細胞種内における非ドメイン型ポリマーの挙動を明らかにし、ヒト病態への影響を計るために、iPS細胞は強力なツールとなるだろう。

投稿者プロフィール

- Project Associate Professor

-

Satoru Morimoto, M.D., Ph.D.

Keio University Regenerative Medicine Research Center (KRM)

Project associate professorResearch Gate Building TONOMACHI 2, 4B, 3-25-10, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,

210-0821, Japan

最新の投稿

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦

ノンドメインブログ2026.02.16第八節 あらゆる可能性に向けた 再生医療へのどとう怒濤の挑戦 令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis

令和7年度(FY2025)2026.01.29Diagnostic potential of cryptic exon-derived peptides in serum extracellular vesicles for sporadic amyotrophic lateral sclerosis ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦

ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦 令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS

令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS

-233x300.jpg)