第四節 がん遺伝子研究から転じ、新しい神経科学の道を選ぶ

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター、岡野栄之教授についてより深く知って頂くために、彼のこれまでの研究人生(肖像)について、ドキュメンタリー形式のシリーズで綴らせて頂こうと思います。

第四節 がん遺伝子研究から転じ、新しい神経科学の道を選ぶ

1977年春、慶應医学部への入学を報せに、父の元上司K氏を訪れた。岡野氏はK氏から生前の父の話を何度となく聞いてきた。基礎研究をしたいと伝えると、脊髄の病気で車椅子生活を送っていたK氏は言った。

「私のような歩けない人を、もう一度歩けるように治してほしい」

その言葉を胸に収めた。一方、唇を噛み締める体験もあった。1980年、母がボールマンⅣ型スキルス胃がんに罹患した。進行が速く、がん細胞は卵巣まで転移していた。当時最高の治療を慶應義塾大学病院で受けたが、術後9カ月で死去。医学の無力さを痛感した。

「独自のがん研究を始めました」

残りの2年間は学生の身分のまま、研究者になった。慶應の微生物学教室の高野利也教授の研究室に入り、がん遺伝子を発見する研究を行った。欧米の一流誌の論文を読むサークルに入り、国立がんセンターにいる先輩の研究室を訪ねた。そんな頃、衝撃的な論文が発表された。

「1982年11月、MITのワインバーグらが遺伝子のたった一つの塩基の変化で細胞ががん化すると報告したのです」

Ras遺伝子の変化でタンパク質の構造が変化して、がんができるという。先を越されてしまった。岡野氏はがん研究を続けるべきか迷った。そこで会ったこともないがん研究の権威に相談してみようと思った。

「杉村先生にお話を伺いたいのですが」

当時国立がんセンター研究所長の杉村隆氏をアポイントもなく訪ねた。秘書は岡野氏を相手にもしなかったが、杉村氏が奥から声をかけてくれた。何をしに来たんだねと問う杉村氏に、岡野氏は進路を迷っていると伝えた。するとがん研究の第一人者は言った。

「僕が今がんの研究をしているのは、昔誰もやっていないことをやろうと思った結果です。誰もやらないことをやってみたらどうですか」

珠玉の言葉を得た。ただし「がんセンターに来い」とは言ってもらえなかった。

追い打ちとなったのは、二つの生命科学の論文である。イエニッシュらがレトロウイルスをマウスの受精胚に感染させて、細胞分化を抑制できることを報告した。生命の流れをウイルスで逆転させられるというのだ。もう一つはエヴァンスらが作った「遺伝子改変の巨大マウス」である。どちらの論文も、「DNAの持つ生命情報がRNAに転写され、タンパク質(生命体)を作る」という生命の流れ、「遺伝子-RNA-タンパク質-細胞-組織-臓器-個体」という一貫した流れで個体発生を含む生命現象を理解することの重要性を示した革命的な論文だった。

最終的に進路は信濃町のレストランで決まった。当時生理学教室助教授だった御子柴克彦氏と鉢合わせ、「卒業したらどうするのか?」と聞かれた。岡野氏が研究したいと告げると、御子柴氏は「おおっ!」と叫んで喜んだ。

「これからは神経の時代だ。分子生物学的手法で新しい神経科学を一緒に作ろう!」

遺伝子レベルからの疾患研究を志し、岡野氏は医学部卒業生100人中2人しかいなかった基礎研究への道を選んだ。

【ドクターズマガジン2021年8月号】より

全文はこちらから

投稿者プロフィール

- Project Associate Professor

-

Satoru Morimoto, M.D., Ph.D.

Keio University Regenerative Medicine Research Center (KRM)

Project associate professorResearch Gate Building TONOMACHI 2, 4B, 3-25-10, Tonomachi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,

210-0821, Japan

最新の投稿

ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦

ノンドメインブログ2026.01.01第七節 臨床に応用できて価値がある 再生医療への本格的挑戦 令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS

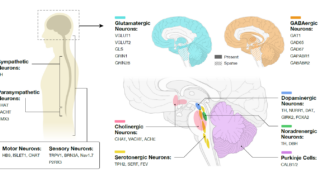

令和7年度(FY2025)2025.12.05A genome-wide association study identifies the GPM6A locus associated with age at onset in ALS 令和7年度(FY2025)2025.10.30Advancements in differentiation of induced pluripotent stem cells into specialized neuronal subtypes

令和7年度(FY2025)2025.10.30Advancements in differentiation of induced pluripotent stem cells into specialized neuronal subtypes ノンドメインブログ2025.09.05第六節 カハールのドグマに挑む、神経幹細胞研究へかじ舵を切る

ノンドメインブログ2025.09.05第六節 カハールのドグマに挑む、神経幹細胞研究へかじ舵を切る