続・4.5SHは蜜の味(1)プロローグ

中高生の頃、地上波の洋画劇場で放映されるのを毎度楽しみにしていたインディアナ・ジョーンズの続編を、歳50を超えてまた観ることになるとはよもや思いませんでしたが、まさかまさか、以前ネオタクソノミグログのほうに連載した「4.5SHは蜜の味」にも続編があるなんて、誰が想像したことでしょう。先日、本当にいろいろな方々の協力を得て、小型げっ歯類特異的な核内ノンコーディングRNAである4.5SHが、まるで天然の遺伝子治療薬のように働いて、致死性の異常エクソンのスキッピングを誘導している(Yoshimoto et al., Mol Cell 2023)ということを示すことが出来たのですが、事実は小説より奇なり、野球は筋書きのないドラマ、研究も実験計画や工程表に沿って進むなんてことは稀で、今回ほどバタフライ効果よろしく小さなきっかけがドミノ倒しのようにつながり、広がり、最終的に大きなうねりとなることもあるということを実感したことはありませんでした。水野晴郎さん風に言うなら、「研究って、ほんっとうに、いいもんですね」。

前回の「4.5SHは蜜の味」の内容をざっくりまとめると、

– 新規核内ノンコーディングRNAを見つけた!と喜んでいたら、古くから知られている4.5SHへのクロスリアクションだった。

– 4.5SHの機能解析論文はまったくなかったのでノックダウンしてみたら細胞の増殖が低下した(やたっ!)。

– 4.5SHは核内で相補的な配列(レトロトランスポゾンSINE B1のアンチセンス配列)と分子間二本鎖RNA構造を作っていた(すごい!)。

ここまではある意味トントン拍子にすすんでいたのですが、その先が道なき道をゆくまさに藪漕ぎ。相補的な配列を持つmRNAの核内retentionに効いているのではという仮説のもと、標的遺伝子の絞り込みからエフェクター取りまで、ちょっと微妙だけれども整合性はあるデータを頼りに実験を進めていってはいたのですが、最後の最後の決めの実験でそれまで紡いでいた細い糸のような論理のすべてがP値の下を行く偶然によって支えられていたことが明らかとなってしまいました。粘り腰で実験を進めてきてくれた石田くんも新天地に旅立ってしまい、僕自身も理研から北大に異動することになった事情もあり、それまでの確実なデータを論文にまとめ(Ishida et al., Genes Cells 2015)、4.5SH絡みの仕事は一旦店じまいすることにしたのが8年前のことです。

北大に異動するにあたり、一つ諦めたことがあります。それは新たなマウスの変異体の作製です。今ではしれっとマウスの専門家のフリをしていますが、学生時代はニワトリ胚、ポスドク時代はアフリカツメガエルのオタマジャクシをずっといじっていて、帰国後もニワトリ胚のエレクトロポレーションで飯を食っていました。

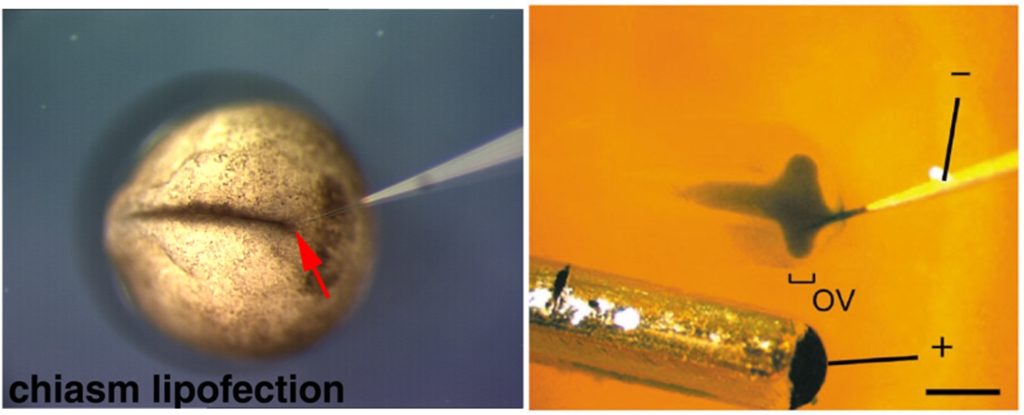

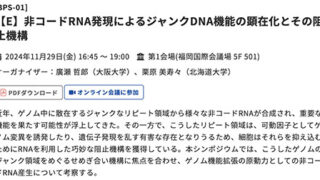

アフリカツメガエル胚の視交叉へのリポフェクション、ニワトリ胚の網膜へのエレクトロポレーションによる遺伝子導入。インジェクション針をみるとアドレナリンが出てくるのは昔も今も。

自他ともに筋金入りのニワトリ屋を自負してはいたのですが、設立されたばかりの理研CDBに所属先のラボが移転することになり、そこで相沢慎一グループディレクターが確立した超速価格破壊ノックアウトマウス作製パイプラインに出会い、超びっくり。当時外注すれば500万は下らなかった委託マウス作製がなんと20万円。ベクター作製からキメラが生まれるまで半年弱。学生時代、変異マウスの作製を試みては討ち死にしていった大学院を何人も見てきたこともあってマウスの実験に対する心理的なアレルギーは相当根強いものがあったのですが、かくもマウス変異体の研究が「民主化」されているのを目の当たりにして、乗るしかないこのビッグウェーブに、ということで、マウスに鞍替えしてしまいました。どんな表現型が出るのか全く予想もつかない新規ノンコーディングRNAの解析には実験ごとのばらつきが出やすいエレクトロポレーションによる遺伝子操作は避けたかったことも、マウスの仕事にシフトした大きな理由です。IVFでの繁殖も頒価で依頼できましたし、理研でのマウス研究環境は色んな意味でパラダイスした。

ところが、北大に移ることになり、外部からでもそれらの研究支援を受けることは制度的には可能ではありましたが、同じ組織内から依頼するのに比べればどうしても精神的なハードルが上がってしまうのは否めません。また、北大への移動を機に、全く新しい仕事を始めてみたい、という気持ちもありました。そこで、今後はノンコーディングRNAのマウス変異体を用いた機能解析は諦め、遺伝学が使える別のモデル生物–メダカか線虫か–を本格的に導入していこう、そう思っていたわけです。2016年12月の分子生物学会までは。(つづく)

投稿者プロフィール

最新の投稿

ノンドメインブログ2025.06.27来し方行末~パート1

ノンドメインブログ2025.06.27来し方行末~パート1 ノンドメインブログ2025.02.11平和な日々

ノンドメインブログ2025.02.11平和な日々 ノンドメインブログ2024.11.25MBSJ2024のシンポジウムのすごいゲスト

ノンドメインブログ2024.11.25MBSJ2024のシンポジウムのすごいゲスト ノンドメインブログ2024.09.17奇遇癖

ノンドメインブログ2024.09.17奇遇癖