西増さんのブログ記事「研究室で使っているサービスなど」、泊研究室の先輩である佐々木浩さんの「もしアカデミアに戻るなら」という2つの記事が大変役に立ちました。そこで、私の研究室で活用しているツールやサービスについても、(大きく重複していますが)この記事を参考にいくつかご紹介したいと思います。

生成AI(ChatGPT/Gemini)

まず欠かせないのが、ChatGPTやGeminiといった生成AIです。個人的にはGeminiがお気に入りで、この原稿もGeminiのサポートを得ながら作成しています。主な用途は、論文の原稿作成、英文校正、そして専門外の一般的な知識に関する質問です。専門的な内容については、最新の論文へのアクセスが制限されているためか、少し物足りない部分(もっと言えば、不正確な部分)もありますが、日常的な研究業務の多くの場面で強力なアシスタントとして活躍してくれています。皆さんのおすすめの生成AIがあれば、ぜひ教えてください。

Plasmidsaurus

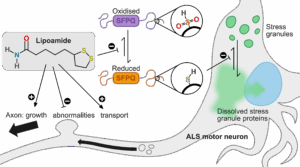

次に紹介するのは、塩基配列解析サービスのPlasmidsaurusです。これは、私がアメリカ・シカゴのNorthwestern大学に留学していた頃から利用しているものです。わずか15ドルでプライマーなしにプラスミドを1周読むことができます。

このサービスを日本でも継続して使いたいと思い、西増先生にお願いして、おそらく日本で初めてとなるDropbox(サンプル回収拠点)を東京大学の駒場キャンパスに設置していただきました。さらに、30ドルを支払えばPCR産物全長のシーケンスも可能です。水島研究室の後輩である植松くんが開発した「Savemoney」というプログラムを利用すれば、Nanopore由来の精度の低いデータでもマッピングが可能であり、Illuminaのような大量のリード数を必要としない解析に非常に有用です。大体5000リードくらい出力されます。

10kくらいのレンチウイルスベクターも1周読んでくれます。

週報(Weekly Report)

研究室の運営においては、西増さんの記事を拝見して導入した週報のシステムが非常に役立っています。毎週金曜日の夕方に、研究室の全メンバーに「今週の実績」と「来週の計画」をリスト形式でアップロードしてもらっています。データがあれば、それも添付してもらいます。

この仕組みのおかげで、私自身が出張などで不在の場合でも、各メンバーの進捗をある程度把握し、フォローが必要な点を明確にできるようになりました。少なくとも私にとっては、研究室運営に欠かせない、大変ありがたいシステムとなっています。(研究室メンバーからすると面倒かもですが、、、)

電子実験ノート(elab ftw)

実験ノートについては、個人的には手で書き込める紙ベースが一番だと感じていますが、保管場所の確保が大きな課題でした。そこで私たちの研究室では、フリーの電子実験ノートシステムであるelab ftwを導入しました。

このシステムはGCP(Google Cloud Platform)上のサーバーに構築しており、常時バックアップを取得しても、月々のコストは2000円から3000円程度と、非常にコストパフォーマンスに優れています。全ての画像データやノートに添付する資料は、このシステムにアップロードすることをルールとしています。実際の実験室では、印刷したノートに手書きでコメントを加え、それをスキャンして再度アップロードするという方法で、紙の利便性も両立させています。今のところ、メンバーからの評判も悪くないはずです(と思いたいです)。

インデックス化

Primer, Plasmid さらには抗体など、他のメンバーも使いうる汎用的なものについては、スプレッドシートにインデックス(番号)をつけて保管してもらっています。あわせて、これは上の佐々木さんの投稿を真似て、(電子)実験ノートにもインデックスを振ってもらっていて、その状態で生データの保管なども行っています。

このようなイメージで(自分が注文したPrimerもふくめて)管理をしています。

色々書いていましたが、電子実験ノート以外はほとんど西増さん、佐々木さんの内容からアップデートされていない気はしますが、それだけ便利ということでご了承ください! 他にも良いツールが有りましたら、ぜひ教えていただけますと嬉しいです!