第五節 生命科学の世界への助走、Musashi発見が起爆剤に

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター、岡野栄之教授についてより深く知って頂くために、彼のこれまでの研究人生(肖像)について、ドキュメンタリー形式のシリーズで綴らせて頂こうと思います。 第五節 生命科学の世界への助走、Mu […]

データとモデルとAIと

メディアが流す情報をぼうっと聞いていると、AIを使えば何でもできそうな気分になってきます。しかし、ふと科学者として正気に戻って、しばしば学生がAIに過剰に依存することを心配したり、学習に使うデータが十分なければ大したこと […]

相棒は生成AI? ある生物学研究者のサバイバル術

現代の生物学研究者は、研究室での実験やデータ解析に加えて、研究費の申請書作成、論文執筆、学生指導や連絡といった多岐にわたる業務をこなさなければならない。これらの業務の負担が増大する中で、生成AIは、研究者の強力なパート […]

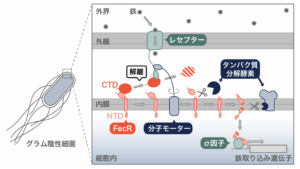

非ドメイン型タンパク質が駆動する細菌の鉄感知システム

質量比で見ると,地球を構成する元素の実に3分の1は鉄であるとされています.いわば,地球は水の惑星ならぬ「鉄の惑星」なのですが,鉄は生命にとって決して手に入りやすい元素ではありません.なぜなら,酸化的かつ中性の環境である地 […]

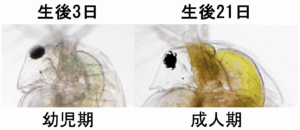

恩師の新しいサイエンスの展開 -誰も信じない、でも、本当だったらノーベル賞級

以前このコラムでも書きましたが、私は2001年の学位取得直後から約3年半、ボストンの Harvard Medical School にポスドクとして留学していました。メンターは、NMRに携わる人なら誰もが知 […]

研究活動を効率化するツール

西増さんのブログ記事「研究室で使っているサービスなど」、泊研究室の先輩である佐々木浩さんの「もしアカデミアに戻るなら」という2つの記事が大変役に立ちました。そこで、私の研究室で活用しているツールやサービスについても、(大 […]

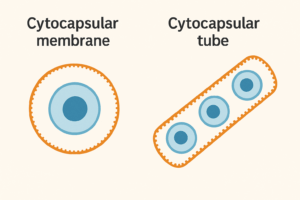

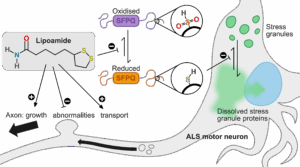

小分子による細胞内相分離の調節

細胞内相分離の重要性がより多くの研究者に認知されるようになったのは、2015年に2報の論文 (PMID: 26317470; 26406374) が発表されてからでしょうか。神経変性疾患のひとつである筋萎縮性側索硬化症 […]

越し方 行く末 The Way Behind, the Way Ahead

メールボックスの片付けをしていた。 かれこれ20年近く使っているフリーメールアドレスが、とうとう容量の90%を超えたのだ。差し支えない範囲で古いバルキーなメールを削除すべく、古い順に並べていく。そこには、私の人生の歴史が […]