続・4.5SHは蜜の味(6)最終章

研究というのはとかく思い通りにいかず、交差点ごと赤信号がデフォルトでしょ、と思っていましたが、仕事によってはcriticalなポイントを超えたらあとは揃ったパズルのピースをバチバチはめるだけ、そういうことも […]

続・4.5SHは蜜の味(5)謎解き

コナンにしてもコンフィデンスマンにしても謎解きの時間は最後の数分。そこにすべてのストーリが詰まっていて、すべての伏線を回収してこれまでの謎が次々と解決されていきますが、4.5SHの研究も、まさにそんな感じでした。その一番 […]

続・4.5SHは蜜の味(4)百折不撓の末の光明と迷走

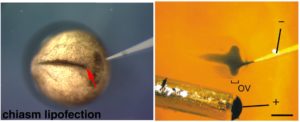

KOマウスを初めて作った最愛Gomafuの時は、どういうわけかKOマウスは誰もがびっくりするような表現型を示すという根拠のない確信があって、ルンルン気分でembryoの時期から見ていきました。E9.5を解剖して正常、いや […]

続・4.5SHは蜜の味(3)最強軍団熊大パワー

熊大CARDの生殖工学の技術講習会は、5日間かけて、精巣上体尾部の取り出し、精子の凍結保存、過排卵をかけたマウスの卵管からの卵子の採取と凍結、新鮮精子の採取、人工授精、2-cell胚の凍結と融解、胚盤胞の子宮移植、2-c […]

続・4.5SHは蜜の味(2) なかなかどうしてSNS

聖地パシフィコ横浜。これまでも偶然の廊下の出会いでいろいろとお世話になった分子生物学会ですが、2016年の12月は、まさに僕にとって人生の一大転機でした。 そのとき何があったかはしつこいぐらいにこれまで喧伝してきたので端 […]

続・4.5SHは蜜の味(1)プロローグ

中高生の頃、地上波の洋画劇場で放映されるのを毎度楽しみにしていたインディアナ・ジョーンズの続編を、歳50を超えてまた観ることになるとはよもや思いませんでしたが、まさかまさか、以前ネオタクソノミグログのほうに連載した「4. […]

MBSJ2023の歩き方(三日目)

いよいよ分生最終日、3日目のRNA/IDR関連セッションを見ていこうと思います。 まずは午前中のセッションですが、ズラリ海外スピーカーが並んだセッションがこちら。 [3AS-10] mRNA翻訳に支配される生物・疾患 オ […]

MBSJ2023の歩き方(二日目)

分生二日目もRNA/IDP周り、熱いです。Hotです。情熱の赤いバラです。まず午前中のセッションを見ていきましょう。 [2AS-17] 長鎖非コードRNAの機能発現プログラム-lncRNAと結合タンパク質の分子生物学- […]

MBSJ2023の歩き方(一日目)

いよいよ来週から分生です。分生といえば師走。師走といえば分生。業界の人にとってはすっかり冬の季語になっている分生ですが、RNA学会や発生生物学会、細胞生物学会などと比べて大きく異なるのはやはりその規模。かつ […]